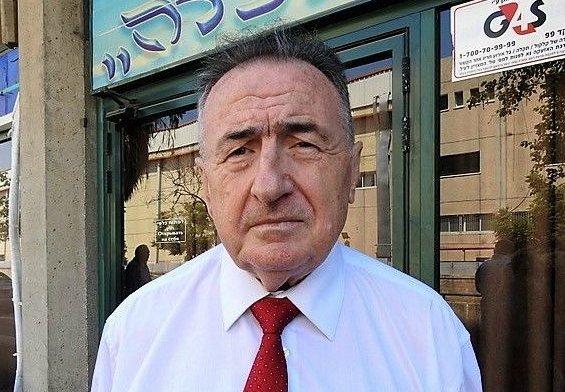

Лев Вершинин: «Будущее зависит от того, скажут ли общества «нет» сценариям самоуничтожения.

.

Ближний Восток, Восточная Европа, мировая политика — везде мы наблюдаем один и тот же процесс: внутренние противоречия стран переплетаются с внешним давлением, создавая взрывоопасный коктейль. Израиль раскалывается из-за судебной реформы, левого экстремизма и роли ортодоксов, Молдова стоит на пороге сценария Украины, Европа загнала себя в кризис, а США и Китай формируют новую архитектуру мира.

В этом большом интервью международный эксперт, политический консультант Лев Вершинин даёт честную оценку: от Газы до Кишинёва, от Авраамических соглашений до саммита ШОС. Его прогнозы жёстки: война не закончится завтра, а будущее зависит от того, смогут ли общества сказать «нет» сценариям самоуничтожения.

Израиль и Ближний Восток

— Господин Вершинин, обсудим сегодня ситуацию в Израиле и на Ближнем Востоке. Иран и Сирия продолжают свою линию, Саудовская Аравия демонстрирует осторожность, но больше всего внимания привлекает Израиль. Его внутренняя политика сейчас кажется даже более опасной, чем внешние угрозы. Насколько это критично для будущего страны, и какова в этом роль судебной системы?

— Израиль действительно сталкивается с серьёзными внутренними вызовами. За многие десятилетия в государстве сложилась левая среда, во многом при поддержке тех, кого сегодня называют глобалистами. Эти люди продолжают считать, что уступками можно добиться признания от арабских соседей. Но в Израиле отсутствует конституция, и именно это создало уникальную ситуацию: ключевую роль играет Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Изначально его судьи обладали безупречной репутацией и были призваны удерживать правительство от чрезмерных решений. Со временем же суд стал органом, который вмешивается во все сферы, фактически выполняя роль надправительственного института.

К концу XX века БАГАЦ оказался полностью укомплектован судьями, воспитанными в ультралиберальной среде. Они передают свои позиции ученикам, и в результате суд превратился в замкнутую систему со своими идеологическими установками. Это мешает правительству реализовывать политику, а общество раскалывается ещё сильнее.

Серьёзную роль играет и конфликт между различными социальными группами. С одной стороны — левые, верящие в возможность компромиссов с арабскими радикалами, принципиально отрицающими право Израиля на существование. С другой — ортодоксальные общины, которые рассматривают Израиль прежде всего как религиозное, а не демократическое государство.

— Каково влияние ортодоксальных общин, и почему именно они стали одной из главных линий раскола в обществе?

— Их влияние растёт. Когда государство Израиль только создавалось, ортодоксов было немного, и они воспринимались как связующее звено между прошлым и новым. Но со временем их стало значительно больше: семьи у них многодетные, а социальные льготы — существенные. Они требуют особого положения, в том числе освобождения от военной службы. Это вызывает жёсткое неприятие у светской части общества. При этом ортодоксальные партии активно участвуют в политике, но их главные интересы связаны не с государственными вопросами, а с обеспечением льгот для собственных общин и сохранением религиозных традиций. Всё это усиливает внутреннюю поляризацию и подрывает доверие к государственным институтам.

— Нетаньяху балансирует между массовыми протестами, коалицией с ортодоксами и войной. Можно ли сказать, что он удерживает власть исключительно за счёт военной повестки?

— Премьер-министр Нетаньяху вынужден постоянно искать компромиссы внутри коалиции. Но сегодня ситуация осложняется массовыми протестами и кризисом доверия. Левые обвиняют его в чрезмерном сближении с ортодоксами, ортодоксы требуют привилегий и особых условий, а общество всё больше поляризуется. Всё это накладывается на внешнеполитические вызовы, что делает положение Израиля особенно хрупким.

— В обществе нередко звучат обвинения в адрес премьер-министра: одни считают, что он удерживает власть за счёт войны, другие — что он не готов идти на компромиссы по вопросу заложников. Какова ваша оценка его действий и стратегии в отношении ХАМАС?

— Упрёки в адрес Нетаньяху действительно звучат часто. Но нужно учитывать: ситуация вокруг Газы и ХАМАС не оставляет правительству большого простора для манёвра. Существует несколько движений родственников заложников. Часть из них требует военного разгрома ХАМАС, понимая, что иначе подобные трагедии будут повторяться. Другая часть готова добиваться освобождения заложников «любой ценой». Но, когда речь заходит о том, какой именно ценой, выясняется, что цена может оказаться неприемлемой для всего государства.

Нетаньяху связан по рукам и ногам: с одной стороны — давлением внутри страны, с другой — позицией Запада, где сильны мусульманские и арабские диаспоры. Но главная стратегическая задача для него и правительства — уничтожение ХАМАС.

— Почему именно ликвидация ХАМАС рассматривается как задача № 1 для Израиля?

— ХАМАС — не просто организация, а радикальное крыло «Братьев-мусульман». Их цель не в переговорах, а в уничтожении Израиля как такового. Для них вопрос не в том, что в стране живут евреи, а в том, что на Ближнем Востоке вообще не должно существовать еврейского государства. С ними невозможно вести переговоры: они не признают никаких договоров и не отказываются от своей цели. В отличие от «Хизбаллы» или от Арафата в своё время, с которыми можно было хотя бы вести диалог, ХАМАС — это раковая опухоль, выращенная на уступках. Поэтому ликвидация этой структуры — жизненно важная задача для Израиля.

— Саудовская Аравия, которая ещё недавно рассматривалась в числе ключевых участников Авраамических соглашений, сегодня выступает против израильской операции в Газе. Насколько это ставит под угрозу реализацию самого проекта региональной интеграции?

— Здесь многое зависит от дипломатии. Да, у Эр-Рияда и других стран есть претензии к заявлениям Нетаньяху, например, о возможной аннексии территорий. Но это, скорее, элемент политической торговли. Главная цель Израиля — уничтожить ХАМАС и затем передать управление Газой под контроль арабских государств в формате кондоминиума. В долгосрочной перспективе это создаст условия для реализации Авраамических соглашений и нового регионального порядка.

— То есть, вы считаете, что нынешняя стратегия Нетаньяху в отношении Газы верна? Если Израиль всё же добьётся уничтожения ХАМАС, откроет ли это путь к новому этапу региональной интеграции, или внутренние кризисы и внешняя изоляция будут сдерживать страну? Как вы знаете, уже не одно государство заявило о признании Палестины.

— В части Газы стратегия безусловно верна. Жестока, но верна. У Нетаньяху могут быть ошибки во внутренней политике, в управлении коалицией или в общении с обществом, но сама линия на разгром ХАМАС неизбежна. Других вариантов просто нет.

— Вы сказали о возможном переносе управления Газой на кондоминиум арабских государств. Насколько реалистичен такой сценарий?

— Это один из стратегических вариантов, который обсуждается в региональных дипломатических кругах. Что до аннексии, это всего лишь разговоры, потому что после аннексии придется раздавать жителям Газы гражданство, а что случится после этого на выборах, понятно без слов. Иное дело — создать иностранное — арабское — управление Газой, что убирает часть нагрузки с Израиля и даёт арабским странам ответственность за стабилизацию территории и воспитание нового поколения управленцев.

Технически и политически это сложно, но в дипломатическом смысле это логичный механизм интеграции, особенно в рамках Авраамических соглашений. Реализация потребует большой международной кооперации и гарантий, но концептуально она имеет смысл.

— Насколько вероятно дальнейшее расширение Авраамических соглашений после устранения ХАМАС?

— Если удастся обеспечить относительную безопасность и стабильность в Газе, Авраамические соглашения могут получить новый импульс: страны Персидского залива могут быть больше готовы к интеграции с Израилем при условии, что региональные угрозы нейтрализованы. Но это — «если»: политический климат в регионе крайне нестабилен, и любая эскалация способна свести усилия на нет.

— Что вы видите в качестве главного риска для Израиля на внутренней арене?

— Главный риск — продолжающаяся внутренняя поляризация: конфликт между секулярной частью общества и ортодоксальными общинами, политизация суда и угроза ослабления институциональных механизмов сдержек и противовесов. Исторический опыт показывает: еврейские государства губит постоянная и глубинная вражда внутри. Если внутреннее противостояние перерастёт в разрушительную стадию, внешние успехи не спасут страну от системного кризиса.

— Как вы оцениваете политическое будущее Нетаньяху в свете всего этого?

— Если Нетаньяху сумеет добить ХАМАС и обеспечить возвращение заложников (или достаточный прогресс в этом направлении), он выйдет из текущего кризиса как победитель и останется в исторической памяти лидером, решившим ключевую задачу национальной безопасности. Но его внутренние проблемы — если не коррупционные, то коалиционные — остаются. Даже при внешнем успехе внутри страны накоплены противоречия, и они потребуют решения независимо от результатов военных действий.

— В этом контексте нельзя не вспомнить трагические события 7 октября. Многие обвиняют правительство в том, что оно допустило такую катастрофу. Как могло случиться, что государство с одной из самых мощных систем безопасности оказалось не готовым?

— Это болезненный вопрос, и здесь много неизвестного. Можно лишь сказать, что трагедия стала результатом целого комплекса факторов, в том числе и ошибок в системе безопасности. Но, если смотреть шире, важно другое: после этой даты Иран оказался отброшен минимум на несколько лет, режим Асада, опора Ирана в регионе, пал, позиции «Хизбаллы» подорваны, а ХАМАС практически стёрт с лица земли. Это серьёзные стратегические результаты.

Республика Молдова и ЕС

— Давайте перейдём к ситуации в Молдове. Как вы оцениваете внутреннее положение в стране?

— Молдова сегодня в глубоком кризисе. Руководство страны демонстрирует полную зависимость от внешних центров силы. У части наиболее существенных политиков, включая высший эшелон, есть паспорта других государств. Правительство и президентская администрация действуют по лекалам Украины, фактически повторяя её путь. Вместо развития и укрепления институтов, власть занята подготовкой манипуляций на выборах.

— Вы полагаете, что выборы в Молдове будут сфальсифицированы?

— С высокой вероятностью — да. Уже звучали заявления представителей ЦИК, фактически признававших, что ключевую роль играет Франция. Это показатель прямого вмешательства внешних игроков. Я предполагаю, что будут предприняты все меры для подтасовки или отмены выборов, если результат окажется неудобным для власти.

— Чем это грозит стране?

— Есть реальная угроза втягивания Молдовы в военный конфликт. Страна небольшая, и участие даже в ограниченной операции может привести к катастрофическим последствиям. Молдова все же не Украина, способная жертвовать в пользу Брюсселя сотнями тысяч. Потери в десятки тысяч молодых мужчин для республики с населением чуть более двух миллионов будут равносильны национальной трагедии.

— В случае эскалации вокруг Молдовы, насколько неизбежно вовлечение Приднестровья как «горячей точки», и какие механизмы международного сдерживания могли бы предотвратить трансформацию локального конфликта в региональный?

— Вступление Молдовы в войну в любой форме будет рассматриваться как её участие в конфликте. Есть, конечно, вероятность, что Кремль «сглотнет» и такое, но эта вероятность, как по мне, невелика. Так что, несмотря на декларацию нейтралитета, власти могут оказаться втянутыми в сценарий, навязанный извне.

Шанс на иной исход есть, только если парламентские выборы приведут к формированию коалиции партий, выступающих против нынешней власти. Здесь важно подчеркнуть: дело не в «пророссийскости» или «проевропейскости». Достаточно быть промолдовскими и понимать, что судьба Украины для Молдовы неприемлема. Взяв за пример хотя бы ту же Грузию.

— Когда оппозиция тоже декларирует евроинтеграцию, но не предлагает альтернативу, у избирателей возникает вопрос: насколько искренна повестка оппозиционных блоков и партий, и чем их программы отличаются от деклараций правящей элиты? Как вы считаете, есть реальные варианты внешней ориентации у молдавской политики без рисков для страны?

— Декларации оппозиции не должны вводить людей в заблуждение. Евроинтеграция в риторике партий — одно, а втягивание страны в войну — совершенно другое. Грузия, например, также мечтает о ЕС, но чётко провела красную черту и отказалась вступать в войну. Такой же прагматичный подход нужен и Молдове.

Власть ориентируется на внешние интересы и готова приносить собственное население в жертву. Спасение возможно только через консолидацию оппозиции, честную агитацию и контроль за подсчётом голосов. Иначе страна повторит украинский сценарий. При этом, к сожалению, не секрет, что некоторая часть ведущих оппозиционных лидеров Молдовы подчас склонна к мелкому политиканству в ущерб стратегическим интересам страны и ее населения.

— Неужели вы имеете ввиду представителей Патриотического блока или «четырех мушкетеров» из «Альтернативы», как они сами себя называют?

— Я, разумеется, не вправе ничего утверждать с полной уверенностью, тем паче, называя имена, но, к сожалению, не могу с полной уверенностью отрицать вероятность некоего предвыборного соглашения самых громких оппозиционеров с правящим режимом — примерно по схеме соглашения украинской как бы «оппозиционной» ОПЗЖ с национал-тоталитарным режимом Украины. И, если так, то тем хуже Молдове.

— Если говорить шире: какова сегодня роль Европы в этих процессах?

— Большинство европейских политиков действуют не в интересах собственных народов, а в интересах корпораций и глобальных структур. Европа загнана в тяжелейший кризис. Выхода без войны там уже почти не видят. Их стратегическая цель — раздел России и эксплуатация её ресурсов, как это было после распада СССР.

Но Европа боится открытой войны, без США европейские государства опасаются поражения. Даже без угрозы российского «марша на Париж» перспектива массовых потерь среди немецких или французских солдат неприемлема для обществ.

— Какую роль в этой конфигурации играет Трамп? Является ли его внешнеполитическая стратегия ядром сдерживания русского сближения с Китаем и, одновременно, экономического переформатирования Европы в пользу США?

— Главная цель Трампа — уничтожить Европу как самостоятельного игрока и сделать США главным выгодоприобретателем. Он стремится вывести Америку из глобальных авантюр, сосредоточиться на собственной экономике, перетянуть производство в Штаты и заработать на продаже оружия Европе. Украина для него второстепенна, но как инструмент давления на Европу она крайне удобна.

— Насколько корректно утверждение, что Путин в текущей ситуации «подыгрывает» Трампу — это совпадение тактических интересов или сознательная стратегическая линия Москвы?

— В определённой степени — да, подыгрывает. Но при этом возможности для манёвра у Москвы сужаются. Последний саммит ШОС показал: Китай впервые заявил о себе как о полноценном лидере второго полюса. Пекин использует ситуацию, чтобы усиливать своё влияние и «пить кровь» из ослабленной России. При этом Китаю невыгодна полная победа Европы или поражение России — он заинтересован в её продолжительной борьбе с Западом.

Глобальный баланс сил

— Прошедший саммит ШОС фактически поставил в приоритет ближневосточные вопросы и промолчал об Украине. Как вы оцениваете это молчание с точки зрения геополитических интересов Китая, России и Индии — что означает такой выбор приоритетов для глобального баланса сил?

— Саммит ШОС продемонстрировал, что Россия получила значимые дипломатические гарантии — по крайней мере, в символическом и политическом плане — что несколько усиливает её международную позицию.

Отсутствие четкого упоминания Украины в итоговых документах говорит о том, что страны ШОС (особенно Китай и Индия) не намерены прямо вмешиваться в европейский конфликт и в значительной мере игнорируют западные повестки. Для России это важный политический сигнал поддержки, а для Запада — показатель растущей дистанции в глобальной архитектуре безопасности.

— Значит ли это, что план по мирному урегулированию между Украиной и Россией, который активно продвигал Трамп, уже «трещит по швам»?

— Модель, которую предлагал Трамп, в лучшем случае очень натянутa: он активно декларировал возможность быстрой договорённости, но реальная дипломатия требует гораздо больше взаимных уступок, а уступки в данном раскладе просто невозможны. Ситуация в этом смысле напоминает противостояние Израиля и ХАМАС. После саммита ШОС стало ясно, что Россия получила политическое пространство и экономическую поддержку, которую сложно нейтрализовать простой «мирной платформой». Европа же продолжает закупать российский газ в той или иной форме, что ослабляет давление на Москву. В результате, вероятность быстрого и окончательного разрешения конфликта резко снизилась.

— Вы говорили о санкциях — будут ли они применяться дальше, и сможет ли Запад сохранить единство в этой политике? Каковы, по-вашему, наиболее правдоподобные сценарии развития глобального и регионального кризиса на ближайшие 6–18 месяцев — эскалация, «замороженный конфликт», региональная реорганизация? И по каким индикаторам мы сможем понять, какой сценарий реализуется?

— Санкции остаются инструментом давления, но их эффективность зависит от консолидации международного фронта. Саммит ШОС и растущее экономическое взаимодействие между ключевыми крупными экономиками (например, Китаем и Индией) ослабляют универсальность санкций. Более того, внутриполитические настроения в странах Европы и присутствие крупной мусульманской и арабской диаспоры делают политические решения сложнее. В долгосрочной перспективе санкционная платформа сохраняется, но её единство и масштаб могут фрагментироваться.

— Вы упомянули, что Китай и Индия сближаются. Насколько реален тезис о «поражении США» в этой связи?

— Утверждение, что это однозначное поражение США и Великобритании —упрощение. Между Индией и Китаем действительно много противоречий: это геополитические конкуренты с собственными амбициями. Но важно, что Индия при нынешнем правительстве демонстрирует прагматизм и готовность выстраивать независимую внешнюю политику. По мере того, как Индия укрепляет свой статус, она всё больше ориентируется на собственные интересы и меньше на внешнее давление, в том числе со стороны США. Это изменение баланса — серьёзный вызов западной гегемонии, но не автоматическая капитуляция США.

— Почему Индия сейчас действует иначе, чем это делал Индийский национальный конгресс?

— Исторически Индийский национальный конгресс представлял иные политические приоритеты, при нём внешняя политика была все же ориентирована на Запад. Современное правительство под руководством Нарендры Моди — национал-консервативное и прагматичное. Оно стремится сделать из Индии «великую державу» XXI века: ускоренные экономические реформы, защита национальных интересов, осторожное маневрирование между Китаем и США. Это подталкивает Дели к большей независимости и к активной экономической дипломатии, в том числе к торговле и энергетическим соглашениям, которые выгодны Индии.

— Сможет ли Индия «потянуть» роль одного из полюсов XXI века?

— Потенциал у Индии огромен: демография, человеческий капитал, технологические и сельскохозяйственные ресурсы — всё это в её пользу. Однако Индия — крайне сложное и фрагментированное общество с множеством внутренних проблем: инфраструктура, неравенство, региональные конфликты. Успех потребует десятилетий последовательных реформ и инвестиций. Политика Моди делает шаги в нужном направлении, но задача колоссальна, и препятствий много.

— Оцените нынешнюю роль Китая в этой новой конфигурации, пожалуйста.

— Китай остаётся центром притяжения для многих региональных игроков, благодаря экономической мощи и инициативам вроде «Пояса и пути». При этом Китай и Индия — стратегические соперники в Азии, у них периоды и соперничества, и частичного сотрудничества. Их отношения сложно свести к «союзу» против Запада: это конкурентное, прагматичное взаимодействие, в котором страны учитывают собственные интересы.

— Вы упомянули о нефтяных сделках Индии и о скидках, которые она получает от России. Насколько это влияет на баланс сил?

— Индия ведёт себя крайне прагматично. Она потеряла около 11 миллиардов на пошлинах Трампа, но компенсировала это благодаря российским скидкам, получив примерно 13 миллиардов выгоды. На этом фоне Россия, конечно, выглядит уступающей стороной как в отношениях с Китаем, так и с Индией. Но это плата за ту ситуацию, в которую страну завела существующая модель власти.

— К каким главным итогам мы с вами пришли?

— Мир переживает фазу перестройки: старые альянсы и институты в кризисе, региональные игроки (особенно в Азии и на Ближнем Востоке) всё активнее формируют собственные траектории. Для Израиля ключевая угроза сегодня — внутреннее раскалывание и институциональная поляризация. Для глобальной политики — растущая многополярность, где инициативы ШОС, амбиции Индии и экономическая мощь Китая меняют ландшафт. Молдова на фоне всего этого никак не фигура, ей бы выжить. Что касается войн — они продолжатся. Ни у одной из сторон пока нет условий для окончательной победы. Международная система находится в точке тектонического сдвига, и будущее определяется не переговорами, а балансом сил.

Интервью вела

Ольга Березовская,

cпециально для kommersantinfo.com

/Валенсия/

Хотите больше? В нашем Telegram-канале — темы под грифом «не для всех»: нестандартные ракурсы, дополнительные материалы и аналитика без купюр.

Хотите поддержать изменения к лучшему в вашей стране? Участвуйте в них вместе с нами! Вы можете внести свой вклад в независимую журналистику.