«Когда помощь превращается в идеологию: что на самом деле Франция делает в Молдове»

.

Франция — одна из ведущих стран Европейского союза и ключевой игрок на международной арене. Однако сегодня она сталкивается с внутренним кризисом, которого не знала с 1958 года. Этот кризис не только угрожает стабильности самой Франции, но и влияет на её внешнюю политику, включая отношения с Восточной Европой, где ряд государств претендует на членство в ЕС. Среди них — Молдова, чья судьба тесно связана с тем, как Франция и Брюссель формируют политический и идеологический курс региона.

В этом материале мы анализируем мнение Филиппа Карсанти в журнале Causeur о внутренних проблемах Франции, перетекающих в её внешнюю политику, и о том, каким образом «экспорт идеологии» влияет на реальные потребности стран-кандидатов.

Франция сегодня стоит перед вызовом, которого не знала со времён создания Пятой Республики. Согласно данным Eurostat, бюджет ушёл в дефицит 5,8% ВВП, а государственный долг превысил 116% ВВП. Чтобы справиться с этим, кабинет премьер-министра Франсуа Бейру объявил жёсткий пакет экономии в €43,8 млрд до 2027 года. В числе мер — отмена двух государственных праздников, повышение налогов для богатых, а также сокращение социальных расходов. По информации INSEE, для обычных французов это вылилось в падение реальных доходов на 2,4% и рост безработицы до 7,9%. Инфляция, которая в 2023 году была на уровне 7,1%, к апрелю 2025 снизилась до 0,8%, однако ощущение экономической нестабильности и социальной тревоги осталось.

На фоне этих сложностей протесты стали неизбежными. В начале 2025 года более 50 тысяч учителей вышли на забастовку, требуя сохранить 4 тысячи ставок и не урезать зарплаты. В марте медики выступили против сокращения финансирования здравоохранения на €5 млрд. Летом диспетчеры воздушного движения парализовали авиасообщение на два дня, отменив более 1 422 рейсов и нанеся отрасли убытки свыше €120 млн, что привело к тому, что свыше миллиона пассажиров оказались заблокированы в аэропортах.

В этих условиях миграционная тема приобрела новый накал. Согласно опросу IFO, около 70% французов считают, что действующая политика слишком мягкая, а 61% убеждены — «иммигрантов слишком много». Почти 80% поддерживают идею проведения референдума по миграции, а 68% — введение квот на въезд. При этом 73% сохраняют сочувствие к беженцам, но 56% уверены, что многие злоупотребляют системой социальной поддержки.

Комментарии к колонке в журнале Causeur, типа «Макрон угрожает Франции», «Мигранты плачутся по телефону, а я даже не могу услышать собственного сына», ярко отражают общественную усталость и тревогу.

Комментаторы и пользователи указывают на симптомы фрагментации французского общества: массовые протесты и обнищание среднего класса, кризис в образовании и здравоохранении, рост уличной преступности и ощущение потери контроля над миграцией. Наряду с этим, власть сосредоточена на продвижении тем, которые часть общества воспринимает как искусственные: гендерная идеология, «деколонизация мышления», программы «инклюзивности» и культурного переобучения.

Особую раздражённость вызывает внешнеполитическая активность при внутреннем дефиците ресурсов. Комментарии пользователей под статьёй описывают состояние как «республику, которой больше нет — остался только театр». Макрона называют «человеком, играющим в богача на деньги, которых у нас нет».

Однако, несмотря на кризис внутри, Франция продолжает позиционировать себя как «мягкая сила» и активно поддерживает страны Восточной Европы. Речь идёт не о классической помощи развитию — Франция действительно предоставляет кредиты и поддержку той же Молдове через AFD и другие программы. Но, как отмечается в многочисленных отчётах и общественной критике, эти инициативы сопровождаются пакетом культурных и идеологических условий: продвижение ЛГБТ‑повестки, проекты по деколонизации, трансформация гуманитарного образования, «воспитание» нового поколения НПО. Всё это напоминает попытку воспроизвести французский путь, не спросив, нужен ли он обществу, к которому применяется.

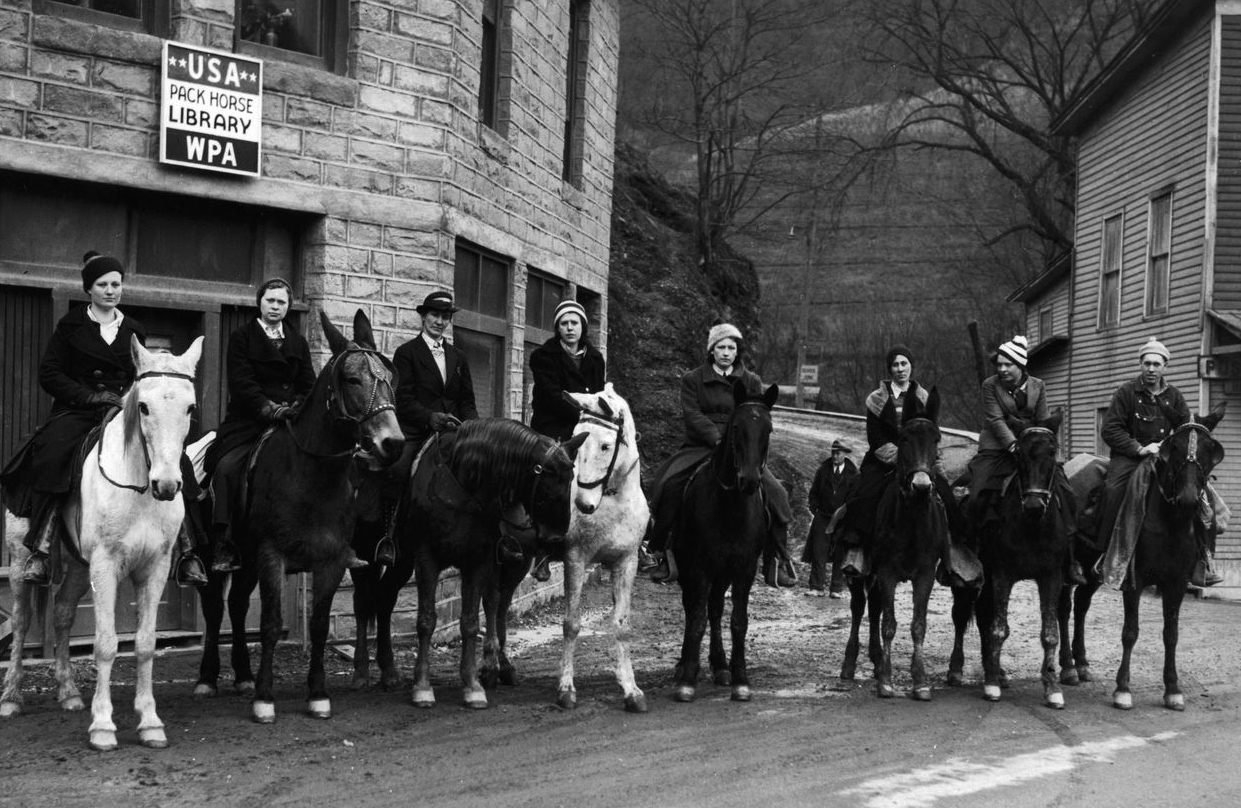

Так, по данным AFD за 2023–2024 годы, через Агентство французского развития и дипломатические структуры в Молдову было направлено более €200 млн. Из них около €80 млн ушли на модернизацию энергоинфраструктуры, а оставшиеся €120 млн распределены между примерно 80 НПО, получающими гранты от €50 000 до €200 000 каждая. Кроме того, финансируются «деимпериализационные» семинары для 1 200 преподавателей и поддерживаются прайд-акции. Но в Молдове, где до 20% трудоспособного населения ищут работу за границей, энергетическая зависимость превышает 60%, а в системе здравоохранения дефицит кадров достигает 30%, подобные идеологические инициативы воспринимаются как далекие от реальных приоритетов. По опросу IRI в июне 2025 года, 42% молдаван считают, что влияние ЕС угрожает национальному суверенитету. Поддержка ЛГБТ инициатив при этом упала с 48% до 41% после июньского прайда. Три из семи ключевых программ, связанных с энергетикой и образованием, были приостановлены до конца 2025 года из-за протестов и бюрократических проволочек.

Именно по данным вопросам граждане Молдовы ожидают поддержки. Вместо этого, как показывают недавние события — от закрытия телеканалов до политических дел против оппозиции — внимание Франции и ЕС оказывается сосредоточенным не на свободах и институтах, а на демонстративной поддержке «прогрессивной» повестки. При этом ни в одном из заявлений французского МИДа не звучит критика действий властей Молдовы в части ограничения свободы выражения или плюрализма мнений. Это заметное расхождение между декларациями об «основных ценностях ЕС» и фактической избирательностью во внешней политике вызывает всё больше сомнений — и во Франции, и за её пределами.

Молдова стала проекционным полем не столько внешнеполитической стратегии, сколько внутреннего идеологического конфликта самой Франции. Помощь, задуманная как инструмент европейского партнёрства, всё чаще приобретает характер идеологической интервенции, не учитывающей потребности и волю населения страны‑реципиента. Этот опыт должен стать поводом для переосмысления: каковы истинные цели внешнеполитической помощи? И не превращаются ли прогрессивные лозунги в инструмент давления, если их навязывают обществу без диалога и участия? Внутренний кризис Франции диктует её внешнюю политику, и «экспорт идеологии» без учёта местного контекста становится источником недоверия и поляризации.

Теперь обратимся к теме критики Макрона, которая пронизывает общественное мнение. «Его называют «инфантильным диктатором», «acteur», «опасным» («dangereux»), «современным Нероном». Его внешняя политика, особенно в вопросах Украины, воспринимается как отвлечение от внутренних проблем — миграционного кризиса, роста преступности, бюджетного дефицита и упадка армии. Некоторые опасаются, что он может спровоцировать конфликт с Россией ради сохранения власти в 2027 году.

Образ Франции — «на краю пропасти». В публичных высказываниях звучит: «Франция — страна сумасшедших» («La France est un asile de fous»), «никто больше не слушает Макрона». Тема миграции вызывает особенно острую реакцию: идеи «великой замены» («grand remplacement») и «халифата» («califat») встречаются в многочисленных комментариях, в которых звучат откровенно ксенофобские и расистские пассажи без какой-либо модерации. Отношение к Украине и НАТО также неоднозначное — доминирует скептицизм к военной помощи: «У нас нет боеприпасов, а мы даём миллиарды». Многие подозревают, что Франция действует в интересах США, зачастую в ущерб своим национальным интересам. Общественные дискуссии изобилуют иронией, цинизмом, чёрным юмором, сарказмом и гиперболой. Язык «народной ярости» часто сопровождается грубостью и намёками на революцию и государственный переворот.

Раздел комментариев под статьёй — это не простое обсуждение политики, а крик отчаявшегося и отчужденного сегмента общества, который превращается в радикально-популистский, антилиберальный, антимиграционный и антимакронистский фронт.

В конечном итоге, вывод прост: Франция должна осознать, что внутренний кризис не позволяет ей навязывать свои идеологические модели без учёта местных условий. Молдова и другие страны Восточной Европы нуждаются прежде всего в прагматичной поддержке — в энергетике, промышленности, здравоохранении и образовании. Шаблонные проекты, на родине ведущие к расколу, и тут обречены на провал и отторжение.

От редакции: в материале приведены официальные статистические данные.

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: важные новости, аналитика и инсайды!

Для этого потребуется сделать 3 шага в сторону незабываемой коллаборации!